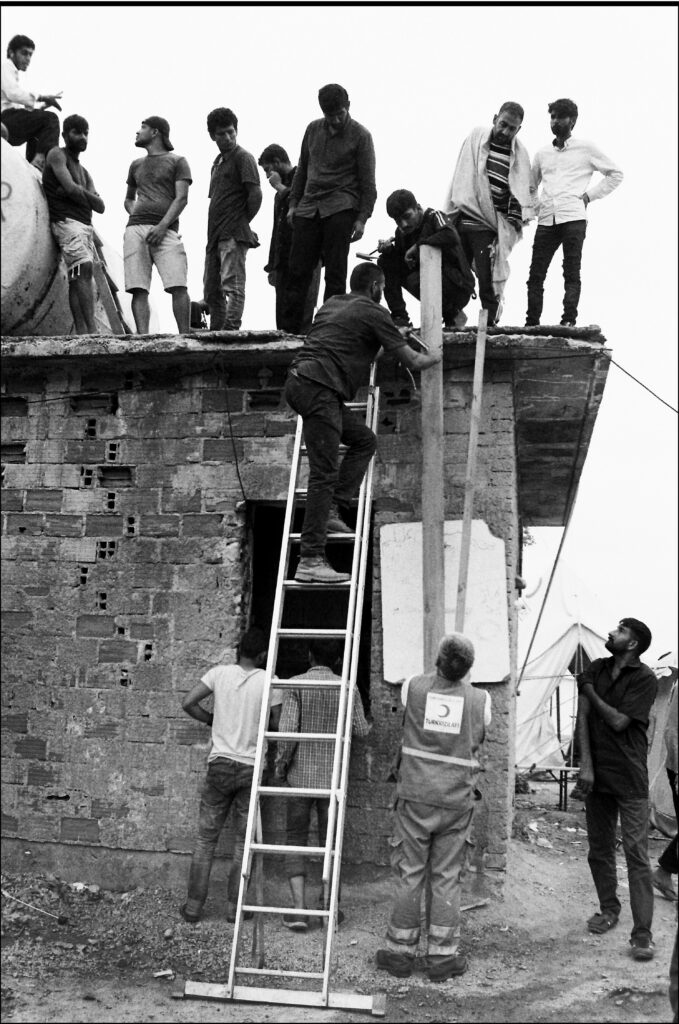

La sfida che in tanti cercano ripetutamente di superare viene chiamata dai protagonisti stessi “The game”. Ci vuole abilità, destrezza e anche molta fortuna. Certo è che il “game” non è un’azione ludica, ma un fare di cui ne va dell’esistenza di chi si azzarda ad intraprendere questa tortuosa avventura. Nel tentativo di superare la sfida si perdono solo punti, e si guadagnano solo botte. Nessuno viene risparmiato da chi detiene il monopolio legittimo della violenza. Chi fa parte di questo gioco sa che esso è fatto di regole, tentativi, colpi a vuoto e talvolta inevitabili insuccessi. Il “gioco” consiste nell’attraversare i confini.

Gli immigrati coinvolti fanno esperienza del confine, di ciò che separa e che fa stare dentro o fuori. Queste linee di confine non sono delle mere rappresentazioni metafisiche del limite ma si presentano come un vero e proprio ostacolo. Bisogna evitare la polizia croata e i loro cani, dalle mine ancora inesplose dagli anni Novanta disseminate lungo i boschi bosniaci.

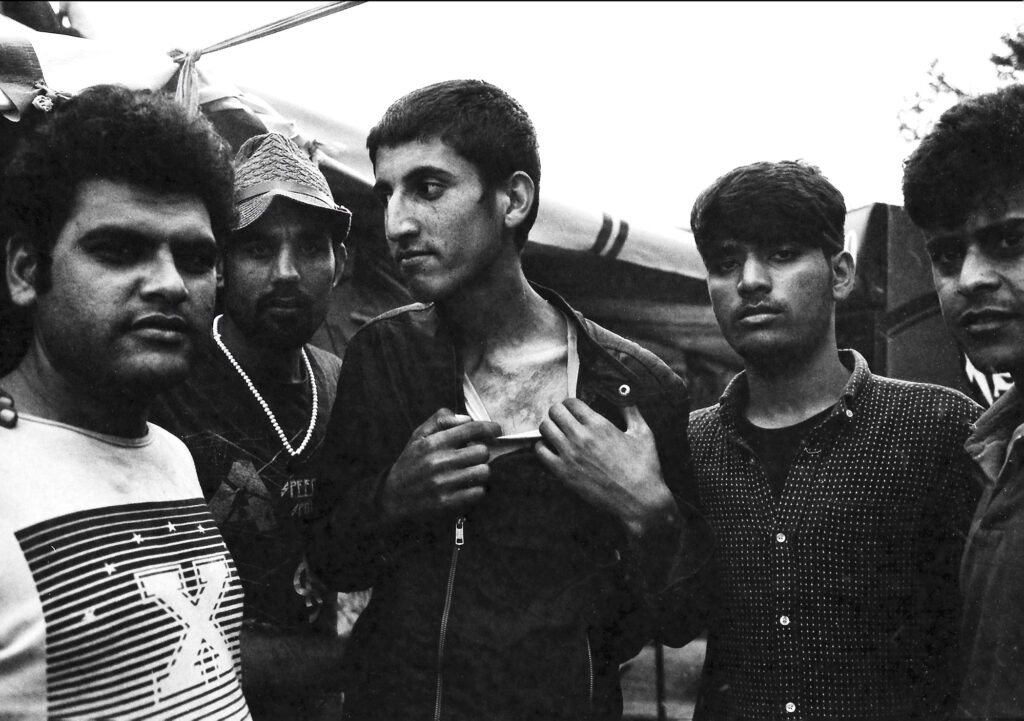

L’aggressività esercitata dalla polizia non è seconda e derivata, essa mostra l’origine violenta dello stato. Parliamo di stati dove non vige la pena di morte, i paesi che i migranti attraversano sono tutti moderni stati democratici di diritto, nei quali la pena capitale è considerata giustamente incivile e disumana. Un uomo però può essere impietosamente malmenato, derubato dai propri beni e umiliato unicamente per legittima difesa dellordine pubblico e nel rispetto dei confini.

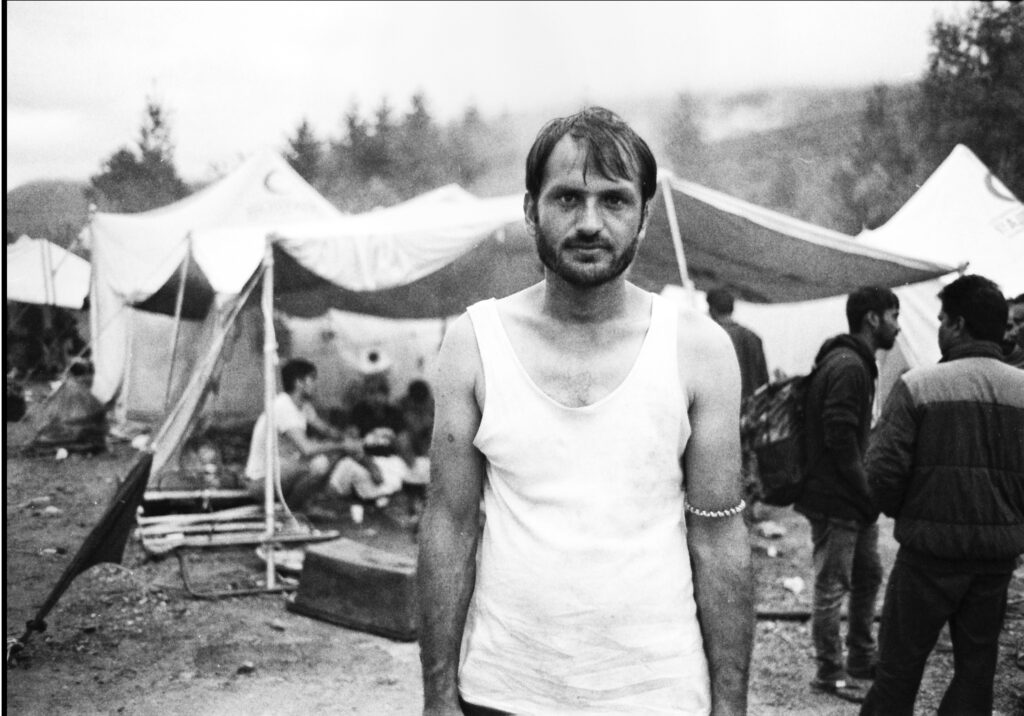

Il mondo non è già dato, già da sempre garantito. Nel caso delle migrazioni vediamo più che mai l’uomo all’opera nella costruzione delle condizione possibili per una vita migliore. La speranza è per chi non ha certezze, per chi vive in uno stato dove la crisi è diventata la regola. La vita allora si presenta come un compito. Vivere significa essere il creatore della propria esistenza. Essere liberi è sentirsi sicuro di muoversi nel mondo con disinvoltura.